18年前,米歇爾・萊昂斯(Michelle Lyons)親眼目睹了域奇‧麥金恩(Ricky McGinn)被處決,域奇的母親盛裝站在行刑室外,雙手緊貼在玻璃窗上,要和兒子告別。時至今日,當日的情景仍然歷歷在目,亦一再叫她落淚。

米歇爾是美國德薩斯州刑事司法部的發言人,她其中一項職責是見證德州每一宗死刑,從2000年至2012年,她見證了280名男女罪犯被處決。

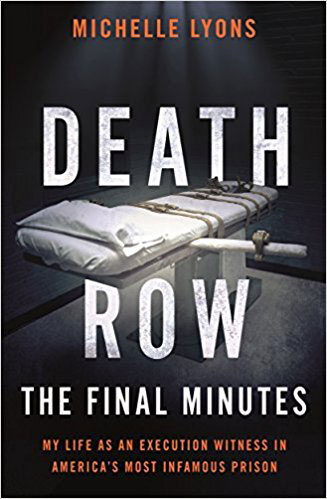

見證死亡是否一件容易的事情?米歇爾離任後撰寫了《死囚室:最後的幾分鐘》(Death Row)一書,最近也接受「英國廣播公司」訪問,分享了個中的體會與反省。

米歇爾首次見證死刑是在2000年,當時她22歲,在一份地區報章《亨茨維爾簡報》(Huntsville Item)任職記者,專門報道監獄新聞,就在這一年內,見證了38宗死刑。她尤記得,首次目擊死刑後在日記裡這樣寫著:「我覺得沒有甚麼問題,我是應該傷感的嗎?」

翌年米歇爾轉到德州司法部公共信息辦公室後工作,但工作也離不開死刑。德州是全美國處決罪犯人數最多的州分,由1976年至今,共處決了550人,比起排行第二的弗吉尼亞多出400多人。

米歇爾居住的東部小城市亨茨維爾市,自1924年起已是德州執行死刑的地方,在一些歐洲媒體的描述中,這座城市瀰漫著死亡的氣息,但其實這是個整潔的小市鎮,樹木成蔭,四處有教堂,市民也十分有禮友善。

米歇爾一點也不像一個不斷見證死囚行刑的人,她本人健談幽默,但一聊到與死囚有關的事情,便會展示出脆弱的一面。

米歇爾表示,監獄設有兩個房間,讓受害人和死囚的家屬分別目擊行刑的情況。行刑前,獄方會為死囚安排一頓大餐,通常是芝士漢堡飽,但也有人要求龍蝦大餐,餐後會安排死囚與親屬見上最後一面。

亨茨維爾監獄執行死刑的方法是注射毒液,但大部分的人都是自己爬上執行床、靜靜的躺下,並伸出手臂準備接受毒液注射。米歇爾說,死囚會留下最後遺言,有些人會對過犯表歉意或是懇求受害人的家人原諒,一些人會提起聖經某些章節,也有一些會開自己玩笑,但甚少會表達憤怒,米歇爾亦只是聽過一次,也有死囚臨終前不斷抽泣。

之後執法人員會替他們除掉眼鏡,示意開始注射毒液,大概3分鐘內會毒發,5分鐘後醫生會確認死囚死亡,發出死亡證明。

米歇爾形容處決的過程,就好像看著一個人入睡,死囚在被注射藥物後安然離世,而她會聽到死囚的最後一口氣,然後看著屍體慢慢發紫。

對某些憎恨死囚的受害者的家屬,可能會對這種行刑方式感到失望,他們會以為死囚會好像過往一般,被綁在電椅上被電死。一位殺人犯詹姆士‧克萊頓(James Edward Clayton)在案發後十三年被處決,當時被害人蘿莉‧巴雷特(Lori Barrett)的繼父說:「我覺得他活得太久了,也死得太舒服。」

米歇爾年輕時,曾認為見證處決既是她的工作,就應該放下同情心,特別是對一些犯下兇殘罪行的殺人犯。她說:「見證行刑只是我日常工作的一部分,以前我十分支持死刑,我認為對一些嚴重罪行來說,是合適的懲罰。當時我年輕、無畏無懼,以為凡事只有黑白兩面。」

由於一些死囚要待上好幾年才被處決,米歇爾與其中一些變得熟絡,她發覺不是所有人都是惡魔,對幾位更頗有好感,甚至覺得可以跟他們交朋友。

而逐漸讓她對死刑有更不一樣的看法,是她2004年懷孕的時候。她說:「處決不再是一個抽象的概念,變得十分個人,我開始擔心我的嬰兒,也留意到囚犯的遺言,他們可悲的道歉,或是聲稱自己無辜的申訴。」

米歇爾又說:「因為有了女兒,我開始害怕處決這回事,行刑房是一個充滿情緒的地方,受害者的家屬需要很長時間從痛失所愛的悲傷中恢復過來,死刑犯的家人同樣在看著他們所愛的人死去。這對雙方來說都是一條艱難而漫長的道路。」

2012年,米歇爾最終選擇離開了刑事司法部門,她感到心碎和迷失,就像一個被判了冗長刑期後逃跑的犯人,有一些場景卻在她腦海中揮之不去。「有時我打開一包薯片就會回想行刑室裏的味道,收音機的廣播又讓我想起某個囚犯被執行死刑前幾個小時和我的談話。」

米歇爾說:「我站在行刑房時想,其實執行死刑並沒有贏家。行刑本身是悲劇,而我一次又一次地見證這些悲劇。」不過這些經歷並沒有改變她支持死刑的想法。她認為,德州的犯罪率比美國其他地方都高,在這樣的情況下死刑依然是有必要的。